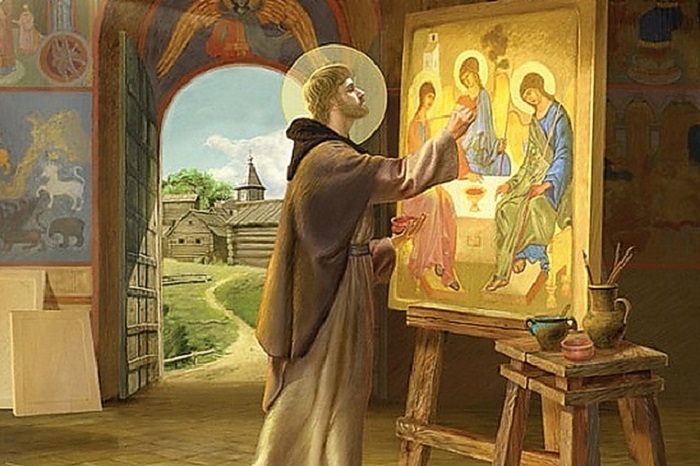

Биография иконописца Андрея Рублева: богатый бессребреник и «знатный боговидец»

Многие знают, что православная церковь поминает преподобного Андрея Рублева 17 июля, в разгар страды. Но кем же был на самом деле этот человек, где и когда родился знаменитый иконописец, которого назвали «боговидцем», а стоимость его картин достигла эквивалента довольно крупной деревни? Сведения, дошедший до нас крайне скудны, а историкам не удалось выяснить даже мирского имени Рублева, так как именование Андрей, скорее всего, он получил при принятии монашеского пострига. Давайте же разберемся, какие достоверные данные о жизни и творчестве художника мы можем почерпнуть из исторических источников.

Биография Андрея Рублева: живописец, Иванов сын

Об этом человеке, кроме его нетленного творчества, известно действительно мало. Лучшие годы его жизни напрямую связаны с двумя монастырями: Спасо-Андрониковым, а также Троице-Сергиевым в Москве. Впервые в летописных источниках имя Андрея Рублева, знатного художника и иконописца, упоминается в 1405 году. Именно тогда, вкупе с прославленным Феофаном Греком занимался росписью Благовещенского собора, находящегося в Московском Кремле. Сам этот факт уже является явным подтверждением его мастерства и таланта. Так кто же такой Андрей Рублев на самом деле, и каком его жизненный путь в историческом срезе? Давайте разберемся вместе.

Согласно сведениям, почерпнутым из Новгородских и Владимирских летописей, уже в 1408 году, иконописец Андрей Рублев был привлечен для росписи Успенского собора в городе Владимире. Вместе с ним работал также Даниил Черный, с которым спустя двенадцать-пятнадцать лет потрудился еще и в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря.

Все творчество этого художника буквально пропитано московской традиционной школой живописи. Однако, судя по работам Андрея Рублева, был прекрасно знаком с традицией южнославянской, а также византийской живописи, что немало важно для понимания личности этого человека. Иконы и другие работы живописца уже в древности оценивались очень высоко. При этом они считались настоящим образцом для подражания. По умолчанию, они не могли продаваться, но их можно было выменять. Как мы уже говорили, средняя стоимость животворной иконы могла достигать целой деревни, вместе с людьми.

Сведения о детских годах иконописца

Большинство историков склоняются к мысли, что родился Андрей, Иванов сын Рублев, родился либо в Великом Новгороде, либо в Москве. Допускается также гипотеза, что отец его был обычным и ничем не примечательным ремесленником в Московском княжестве, из-за отсылки к фамилии. Рубель — именно так назывался инструмент кожевенника в те времена. Это может указывать на профессию и сословие родителей художника. Предположительно, он появился на свет в 1335-1365 годах, более точных сведений отыскать не удалось.

В летописи семнадцатого века, под названием «Сказания о святых иконописцах», упоминается, что художник Рублев проживал в Троицком монастыре, когда настоятелем был Никон Радонежский, то есть это было уже после того, как Сергий Радонежский преставился. По одной из теорий он принял монашеский постриг именно здесь, или же в Спасо-Андрониковой обители. Мирского имени, которое Андрей носил до пострига, скорее всего, мы уже никогда не узнаем.

Внешний вид и смерть великого живописца древности

Лицо художника за всю его жизнь никогда так и не было запечатлено ни единого раза. Правда, есть некоторые указания на то, что среди ликов и икон самого Андрея Рублева, что выписаны в Благовещенском соборе в Кремле, именно он изображен в образе знаменитого Иуды Искариота. Кроме того, при раскопках в Спасо-Андрониковом монастыре, которые проводились не так давно в 2006 году, было обнаружено захоронение, предположительно четырнадцатого или пятнадцатого века. Главный специалист Московского бюро судмедэкспертизы Сергей Никитин утверждал, что в могиле были найдены останки именно Андрея Рублева. Последующие семь лет велись работы по воссозданию внешнего облика иконописца. Результаты этого исследования пока так и не оглашены.

С датой смерти тоже совершенно ничего не понятно. Длительное время считалось, что умер в январе 1430 года, но впоследствии оказалось, что она не точна. В 1947 году, во время восстановления страны от последствий Великой Отечественной войны, якобы было найдено белокаменное надгробие с точной датой. Однако убедиться не получится, потому что по странной случайности, плита была разбита на щебень и использована в строительстве новых домов. Кроме того, историки утверждают, что подобные надгробные плиты стали использоваться не менее, чем через пять десятилетий после вышеозначенных событий, да и то далеко не в массовом порядке. Так что скорее всего, это можно считать слухами, но никак не истиной. Пока же принято считать, что инок Андрей Рублев умер 17 октября 1728 года.

Иконопись начала Золотого века религиозной живописи

Принято думать, что в России четырнадцатого-пятнадцатого веков исключительно монастыри и храмы были настоящими центрами культуры, в том же числе и живописной. Однако вот странное стечение обстоятельств, большинство иконописцев и изографов тех времен практически никогда не имели никаких прозвищ или даже фамилий. Это было не принято по церковнославянскому уставу. Художников называли скромно старец Прохор, инок Сергий, чернец Амвросий. Так почему же Андрей Рублев удостоился величания по имени и фамилии? Причем после смерти его тоже назовут смиренный Андрей, а вот при жизни все упоминания значатся именно вместе с фамилией.

Творчество Андрея Рублёва: учеба за границей?

Итак, первые упоминания о Рублеве встречаются только в 1405 году, при этом, к тому времени он уже был мужчиной средних лет. По предположениям историков, на тот момент Андрею уже было лет сорок, а может и все сорок пять. Он возникает сразу, как готовый художник, не просто не лишенный таланта, а поистине гениальный. В его работах прослеживается необычная для того времени плавность линий, а также мягкость, естественность цветов и оттенков. Тогда он уже был известен по всей стране, а может и за ее пределами. Но где же он сумел научиться этому мастерству?

Многочисленные исследования в данной области свидетельствуют о том, что скорее всего он проходил обучение «в греках», то есть попросту ездил учиться в Византию. В пользу этой теории можно привести простой пример. В Успенском соборе города Владимира сохранилась старинная рублевская фреска, на которой с завидной точностью изображен греческий корабль того период. Называется она «Земля и море отдают мёртвых» и посмотреть ее может любой желающий. На ней очень тщательно проработаны все детали морского судна, мачты, шпангоуты, иной такелаж и оснастка. Откуда же у простого монаха такие познания в строении кораблей, да еще и иноземных? Как обычно, вопросов намного больше, чем ответов.

Все это наводит на мысль, что художник и правда находился за границей на обучении довольно длительное время, причем ничего сверхстранного в этом нет и быть не может. Немного позже, ученик Сергия Радонежского Афанасий Высоцкий был отправлен туда на два десятка лет. Он занимался переводами церковных текстов, оформлением книг на русском языке и тому подобной работой и это было вполне обычно. Причем в сторону Византии везли серебро, в котором постоянно нуждались греки, а обратно знания, мастерство и искусство, которым они были богаты.

Работы Рублева: благословенны кисти твои

На формирование Андрея Рублева, как художника, несомненно, оказала внимание историческая обстановка того периода, чем он был свидетелем и даже участником. Постоянная «грызня» с соседями, междоусобица и регулярные набеги татаро-монголов, моровая и поветренная язва, все это не могло не оставить свой отпечаток на творчество художника. Однако и культурный взлет тех времен нельзя оставлять без внимания.

Тому времени было характерно выявлять живой интерес к проблемам духовного и нравственного, морального плана. Иконы Андрея Рублева воплотили в себе новое видение духовной красоты и нравственной силы человека в общем, потому его картины, выписанные в рамках иконографии того времени, можно назвать одним из пиков русского духовного творчества, да, пожалуй, и мирового тоже.

После возвращения домой, а согласно легендам, ходил он повсюду пешком, Андрей Рублев брался за украшение не одного храма. Да и трудиться ему всегда было сподручнее в компании. Потому в 1408 году при росписи Успенского собора во Владимире, с ним вместе работал знаменитый святой и преподобный Даниил Черный. Многие историки склоняются к мысли, что он был старше нашего героя и «карьеру» иконописца сделал раньше, потому скорее всего был его учителем. Именно там можно увидеть единственную частично сохраненную роспись Рублева, которая имеет четкую датировку.

Самой интересной и привлекающей искусствоведов была и остается фреска, под названием «Страшный суд» все в том же Успенском соборе. Казалось бы, страшная и отвратительная сцена, традиционно грозная и поучительная, в подаче Рублева становится светлым днем торжества господней милости, настоящей, истинной справедливости, утверждающей высокую и даже высшую степень человеческой духовной важности, неповторимости и уникальности. К тому моменту иконописец уже становится зрелым мастером, имеющим свои принципы и собственную школу.

Троицкий собор и сошедшая благодать

Приблизительно в 1425 году Андрей Рублев попадает в Москву, где ему предлагают расписать Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря. Понятно, что человек с улицы едва ли был бы приставлен к такому важному и ответственному делу, как украшение собора самого Сергия Радонежского. Напарником Андрея по труду опять же оказывается его близкий друг и соратник Даниил Черный. Причем если во Владимире старшим был явно он, по свидетельствам святого Иосифа Волоцкого, тот тут бразды правления явно переходят уже к Андрею, именно ему принадлежит этот проект и все делается так, как он видит.

На протяжении двух лет, вплоть до осени 1427 года он занимается росписью стен, купола, а также выписыванием самого соборного иконостаса. Причем, тут имеют место не только авторские работы, скорее всего, они являются плодом трудов артели, которая производила роспись вместе с рублевым и Черным. Выходит, над этим проектом трудились не двое бродячих художников, путешествующих по земле русской пешком, а целая «бригада» умелых живописцев. Это еще раз свидетельствует в пользу того, что нищим бродягой-бессребреником Андрей точно не являлся, а был человеком богатым, а может быть и благородным.

Именно в иконостас Троицкого собора, что в Троице-Сергиевом монастыре, входила та самая знаменитая икона, под названием «троица», изображающая трех ангелов, восседающих за столом. На столе стоит чаша, в которой размещена голова тельца, а на заднем плане виднеется дом, дерево, а также гора. Икона наполнена умиротворением, покоем, тут нет никакого активного действия, лишь спокойное созерцание и душевный полет, взгляды ангелов устремлены в небеса, наполнены внутренним сиянием. По краям этой иконы есть заделанные отверстия от гвоздей, которыми был когда-то, по всей видимости, приколочен оклад иконы. Это одно из безусловно принадлежащих руке Андрея Рублева произведений, авторство которого принято не оспаривать. Это настоящее произведение искусства является одной из наиболее прославленных и известных в мире русских икон за все времена.

Евангелие Хитрово

Большинство историков также сходиться во мнении, что и в Успенском соборе «Владимирская богоматерь» тоже выписана рукой Рублева, а не Черного. Кроме того, в Российской государственной библиотеке в Москве и сегодня хранится так называемое Евангелие Хитрово, которое получило название свое по имени владельца – боярина и киевского князя Богдана Матвеевича Хитрово, основателя местечек Симбирска и Карсуна. Евангелие это имеет чрезвычайно богатое декорирование, с инициалами, миниатюрами, заставками, а также тщательно выписанными символами евангелистов. В 1997 году это произведение было внесено организацией ЮНЕСКО в международный реестр «Памяти мира».

Большинство миниатюр этой книги традиционно приписывают Андрею. Рублеву, однако известный исследователь Виктор Лазарев считает, что некоторые из них все же рисовал сам Феофан Грек, у которого тот и учился. Причем тут можно четко разделить три отдельных стиля живописи.

- Тератологический.

- Нововизантийский.

- Балканский.

Именно в этой высокохудожественной книге имеется достаточно спорная миниатюра, под названием «Ангел Рублева», изображающая святого Матфея. Лазарев считает, что его писал некто более опытный, более проникновенный и умудренный опытом, чем сорокалетний Рублев, но вот советский искусствовед Михаил Алпатов уверен в обратном. Он говорит, что миниатюра выписана чисто в стиле Андрея. В целом, Евангелие это содержит ровно пять крупных заставок, четыре из которых принадлежат к нововизантийскому стилю.

Это простые комбинации кругов, треугольников и квадратов, что заполнены цветочными букетами и листиками. На балканской, четвертой заставке изображены ременные плетенки, в виде кругов, сеток и решеток. Фоном всех заставок является золотой, при этом сами листочки и цветы, а также вязь прорисован синими или зелеными оттенками. Инициалы или титульные буквы выписаны в виде мифических животных, к примеру, морских огромных спрутов, цапель, змеев и прочего.

Много инициалов из этой книги исследователи отождествляют со знаменитым «Евангелием Кошки», которое принадлежит к более раннему периоду, а именно приблизительно 1392-1396 годам. Из-за этого факта многие историки склоняются к выводу, что обе книги были «выпущены с одного производства», то есть принадлежать одной и той же мастерской. Прочие иконы, картины, а также разнообразные фрески, которые на протяжении всего двадцатого века было принято приписывать руке Андрея Рублева, скорее всего, к нему не имеют отношения, по крайней мере непосредственного.

Общественное признание при жизни и после смерти: память народная

Русская церковь не дозволяла иконописцам ставить свои имена под фресками или на иконах, что считалось признаком гордыни. Ведь талант должен идти не от каждого лично и конкретно, а только от Всевышнего. Однако в четырнадцатом и пятнадцатом веке высоко ценились картины Рублева, как и иных живописцев-современников, а значит, авторство их можно было определить, то есть они явно были подписаны. Об этом свидетельствуют картины и иконы других живописцев, которых можно узнать по подписям. Так мы познакомились с творчеством Игнатия Грека (приблизительно 1390-е годы), Алексы Петрова (1293-1295 годы), инока Аарона (около 1437-1439 годов). До наших дней не дошло ни одной подлинной подписи самого Рублева, а только подделки, не имеющие с оригиналом ничего общего.

Среди экспонатов, чрезвычайно известного русского коллекционера, историка и археографа восемнадцатого века графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, который по счастливой случайности сохранил для потомков такое выдающееся произведение, как легендарное «Слово о полку Игореве», очевидцы отмечали крупный золотой крест с надписью «Ц. И. А. Рублева». Специалисты расшифровывают надпись как «Церкви от инока Андрея Рублева». По всей видимости, крест был подарен художником Андрониковской обители, которую тот лично строил и украшал.

Канонизация великого инока Андрея

Долгое время Андрей Рублев оставался просто живописцем и только в 1988 году, четвертым поместным собором Русской православной церкви он к огромной радости всех верующих, был наконец-то канонизирован в лике преподобных святых. Причем, согласно православным святцам, его день отмечается трижды в году.

- Четвертого июля преставление преподобного Андрея.

- Шестого июля память святого Андрея Рублева.

- Последнее воскресенье перед 26 августа память преподобного Андрея.

Упоминание о нем имеется в тропаре, а именно гласе третьем, а также кондаке, гласе восьмом.

Память о русском иконописце

Если не считать всего того наследия, которое оставил потомкам художник и иконописец Андрей Рублев, то стоит отметить памятники и другие объекты, которые можно считать памятными. В 1947 году в монастыре Спасо-Андрониковом был устроен заповедник, который в 1985 году переименовали в Музей древнерусского искусства и культуры имени Рублева. Перед главным входом в это учреждение красуется памятник преподобному в полный рост, работы Олега Комова.

Во Владимире, где Рублев провел много времени, создавая украшения для собора, который по слухам вообще был выстроен на его личные деньги, памятник иноку Андрею красуется прямо перед входом в центральный парк имени Пушкина. Также именем замечательного русского живописца назван кратер на планете Меркурий. Художественный фильм скандально известного режиссера Андрея Тарковского «Андрей Рублев» («Страсти по Андрею») вышел на экраны в 1966 году и взорвал умы всех, кто его посмотрел.

Кроме того, была выпущена целая серия сувенирных монет, а также марок для филателистов, с изображением древнерусского художника. На фронтоне омской библиотеки тоже расположено изображение Рублева, а один из самолетов Аэрофлота тоже носит имя Андрея Рублева.