Биография князя Игоря Рюриковича: знаковые даты, годы правления, обстоятельства и причина смерти

Великий князь Игорь Рюрикович – это одна из тех противоречивых фигур в истории, которую обычно описывают в негативном ключе. Зачастую при этом забывается, сколько пользы, благ и всего прочего он принес древней Руси. Чтобы правильно объективно оценивать ситуацию, следует учитывать все факторы, которые могут повлиять на восприятие обстоятельств в целом, чтобы лучше понять этого сильного и волевого человека, порой, совершающего нелогичные и странные поступки. Его обвиняли в алчности, жадности и ненасытности. Но все ли было именно так? Он был сыном легендарного Рюрика и его возлюбленной жены Ефанды, преемником знаменитого Олега, прозванного Вещим, который первым переселился из Новгорода в Киев, уничтожив предателей Дира и Аскольда.

Киевский князь Игорь Рюрикович: биография сильного человека

Если верить «Повести временных лет», которая написана была только в двенадцатом веке, то первый Рюрик умер в 879 году. Его сын Игорь на то время был мал, потому передать ему бразды правления никак бы не удалось. По разрозненным сведениям, год рождения его называют от 871 до 879 года. Потому, хорошенько все обдумав, князь решил поставить регента, чтобы передать на его попечение и самого мальца, и державу, которая требовала жесткой руки. Он посадил на княжество своего шурину, брату своей супруги Олегу, которого народ за прозорливость и острый ум прозвали Вещим. Он вполне оправдал ожидания своего «патрона».

Есть интересные факты, которые подтверждают рождение князя Игоря Рюриковича в 878 году. «Повесть временных лет» гласит, что в 903 году, когда ему исполнилось 25 лет, для него была привезена невеста, которая звалась раньше Прекраса, но была переименована и стала носить имя Ольга. Причем самой девушке на то время было всего тринадцать лет. Другой источник, «Архангелогородский летописец» говорит, что на время заключения брака девочке было всего десять. Факт в том, что на момент рождения сына Святослава, женщине должно было бы уже исполниться 52 года, что выглядит маловероятно.

Начало правления

Когда Олег отправился в свой триумфальный поход в Византию («на греки»), то править в Киеве оставался Игорь. Но старость не щадит никого и умирать приходится даже князьям. Дата смерти князя Вещего достоверно неизвестна. По одним источникам он скончался в 912, а по другим в 922 году. Потому и дата начала правления князя Игоря, прямого наследника Рюрика, достоверно неизвестна, хотя историки склоняются все же к первому варианту.

Все древляне меж Днепром и Припятью обрадовались, когда Олег канул в небытие. Они очень надеялись, что севший на княжение молодой и не казавшийся серьезным противником Игорь избавит их непосильной дани. Они решили взбунтоваться и силой выбороть свою свободу. Но не тут-то было, князь с дружиной жестоко подавил мятеж в 914 году. После этого он не только не уменьшил дань, наоборот, сделал ее больше. Древляне пороптали, но вскоре успокоились.

Семейство и потомки

Как уже упоминалось, женился Игорь на девушке Прекрасе из Пскова, которая была переименована в Ольгу. Ходили слухи, что она была родной дочерью Олега Вещего, которую он прятал от происков недругов и в десять лет отдал замуж за будущего великого князя. Ведь он прекрасно понимал, что ему придется отдать престол законному наследнику рано или поздно. Таким образом он обезопасил девушку и дал ей хорошее будущее, как сказали бы наши современники.

Все более поздние источники, включая «Повесть…» говорят исключительно о супруге Ольге и сыне Святославе, родившемся в 943 году, но на самом деле, многие склоняются к мысли, что семья его была намного более многочисленна. К примеру, Иоакимовская летопись говорит о Глебе (Улебе), брате Святослава. Также упоминаются там Игорь-младший, сын брата Игоря и Акун (Хакон), являющегося сыном сестры. По всей видимости, своих уделов они не имели, потому «сидели» в Киеве, с ноября по апрель занимаясь с князем полюдьем, то есть ненормированным сбором дани.

Степные волки печенеги

Однако на этом беды в годы правления князя Игоря не закончились. Незадолго до вступления им во власть, по соседству появились дикие и необузданные племена печенегов, имеющих тюркские корни. Советский археолог Михаил Артамонов считал, что кочевники принадлежали к народу канглы. Точно то же мнение высказывал их современник, византийский император Константин VII Багрянородный, что в своих записях указывал, что эти племена разговаривают на наречии кангаров. Как же они оказались под стенами Киева и какую роль сыграли в жизни неудачливого князя, который, впрочем, одержал всего одно разрушительное поражение за все свое княжение.

В конце девятого века в степной зоне Евразии разразилась засуха, приведшая к гибели и так бедной растительности. Со всех сторон поджимали другие голодные племена, например, климаки и огузы, потому «пацзынак» (печенеги) решили уходить на Запад. Они успешно форсировали Волгу и перебрались в Леведию, где ранее кочевали угры. Они назвали местность Падзинакия, а в 8882 году достигли даже полуострова Крым.

Но еще раньше, приблизительно в 875 году, печенеги успели поспорить со многими народами, не стали исключением и жители древней Руси. Кочевники неоднократно вступали в конфликты с Аскольдом и Диром, что сидели на тот время на княжеском троне. Когда к власти пришел Игорь, эти отчаявшиеся люди, до и после краха Хазарского каганата, занимали огромные пустые пространства меж Киевской Русью, Аланией, Дунайской Болгарией и Венгрией.

Превосходство и военное первенство этих народов привело к краху кочевого стиля жизни, так как все, кого можно было грабить по пути остались и так полностью разорены и обнищали донага. Византия с удовольствием использовала печенегов, в качестве щита, между собой и руссами. Из Константинополя регулярно высылались посольства со щедрыми дарами для них, предоставлялись разные торговые послабления и льготы.

Сперва Игорь никак не реагировал на орды, носящиеся вокруг, так как большого вреда они не причиняли, но в 920 году, согласно более поздним записям «Повести временных лет», «воеваша на печенегов». Получается, он не отбил набег, не оборонялся, а сознательно пошел на врагов и победил их. Нужно понимать, что кочевники жили и разоряли наши деревни и села, но после этого победоносного похода на них киевской дружины, два поколения вообще боялись поднимать голову на Русь. Обязательно следует помнить, что кочевали они на то время в одном дне конного пути от Киева, а это точно чего-то да стоит.

Примечательно узнать и иноземное мнение о правлении князя Игоря Рюриковича. К примеру, арабский путешественник, картограф и географ Ибн-Хаукаль называет печенегов острием меча киевского правителя, которое он может обернуть против кого пожелает. В свою очередь Абуль-Хасан Али ибн аль-Хусейн аль-Масуди говорит, что русские правили не только по всему Дону, но и указывает, что по Черному морю никто ходить не решается, кроме них. Печенеги следующий раз осадили Киев только в 968 году, причем опять же потерпели поражение.

Основные события правления князя Игоря

На покорении усмирении и покорении кочевых племен Игорь решил не останавливаться, а стать достойным продолжателем дела своего дяди. В 940 году он успешно выступил против угров, покорил их назначил платить дань. После этого он замахнулся на богатую Византию, решив обеспечить себе и своим людям богатую добычу, так как на то время там точно было чем поживиться.

Первый поход и сокрушительное поражение

В 941 году князь собрал огромную рать и, погрузив ее на челны и ладьи, по Днепру отправился в путь. Как только бесчисленные русские суда показались на горизонте в Черном море, болгары, живущие на берегах Дуная, сразу же доложили императору, который закрыл гавань Константинополя (Царьграда). По свидетельствам итальянского дипломата и историка Лиутпранда Кремонского, русские остановились и стали грабить поселения, разрушая все на своем пути.

Но греки оказались тоже не лыком шиты, византийская эскадра рассеяла флот Игоря у Босфора. Они использовали горючую смесь, под названием греческий огонь и победили, который оставил глубокий след в душах русских воинов. «Повесть временных лет» указывает, что сперва русичи были разбиты на суше и только потом на море. При этом император Роман I Лакапин приказал пытать и казнить всех плененных богатырей. Правда, были и положительные моменты, если мыслить глобально, ведь имя князя на то время единственное вошло в крупнейший энциклопедический словарь десятого века, под названием «Суда».

На этом первый поход «на греки» был завершен, но сам Игорь, вместе с оставшейся дружиной, которая успешно поместилась на десять кораблей, отправился восвояси. В течении всего лета 941 года он грабил селения и небольшие слабые города малоазиатского побережья Черного моря. Тут их и застукала подоспевшая армия доместика Куркуаса, состоящая из сорока тысяч человек. Считается, что тогда русская армия разделилась, часть вернулась в Киев, а остальными стал управлять хазарский наместник князя Хальгу, что воевал там ровно четыре месяца. По иным сведениям, Игорь тоже присутствовал при этом.

Второй поход Игоря «в греки»

Стоит сперва обозначить, что все сведения о втором походе князя киевского Игоря Рюриковича на Византию, можно почерпнуть исключительно из русских летописей. Никаких свидетельств и подтверждений такового иноземного происхождения историкам так отыскать и не удалось. Однако рассказать об этом непременно нужно. Вернувшись домой, правитель отпраздновал рождение сына Святослава в 943 году и решил собирать новую армию, да такую, что не смогли бы разгромить византийцы.

«Повесть временных лет» относит все происходящее к тому же году. Она гласит, что сперва Игорь обратился к своим родичам – русам-варягам, потом пригласил полян, тиверцев, словен, кривичей и даже нанял за звонкую моменту печенегов, при это не забыв прихватить у них заложников, чтобы собрать рать для нового похода. Император Роман знал заранее о приближении такого войска, потому выслал посольство с щедрыми дарами. Он сумел договориться и Рюрикович, потирая ладони, отправился домой, по дороге продолжая грабить окружные поселения.

Пакт о ненападении 944 года

Спустя год после последнего похода, Роман отправил к князю в Киев послов, чтобы обезопасить свои города и поданных от последующих набегов. «Повесть…» говорит, что случилось это в 945 году, но этого не может быть. Все дело в том, что Лакапин был свергнут собственными сыновьями: Константином и Стефаном, которые подчинились и отдали престол Константину Багрянородному.

С текстом соглашения между Византией и Киевом, которое носило торгово-военный характер, можно ознакомиться в «Повести временных лет». Там он приведен в полном объеме. В первую очередь это касалось купцов, которым устанавливались разнообразные штрафы за проступки или преступления, «тарифы» за выкуп пленников и прочее. Оговорено там и военное сотрудничество.

- Выкупить пленного можно было по единой для всех ставке – десять золотников.

- Если же русский пленник покупался греком, то тот должен был поклясться, какую цену заплатил и она должна быть возмещена.

- Византийцы могли своих пленников выкупить по десять золотников, но если речь идет о «парне или девице добрых», то есть молодых.

- За воина среднего возраста нужно было отдать не больше восьми золотников.

- Выкуп старика или мальца (ребенка) византийцу обошелся бы всего в пять монет.

При Олеге, цена на пленников из Византии была единой – 20 золотников, вне зависимости от возраста и пола. Из-за этого многие историки говорят не о победном пакте, а о проигрышном договоре Игоря. Неприятных пунктов там и правда хватает, любой желающий может ознакомиться с документом, если пожелает.

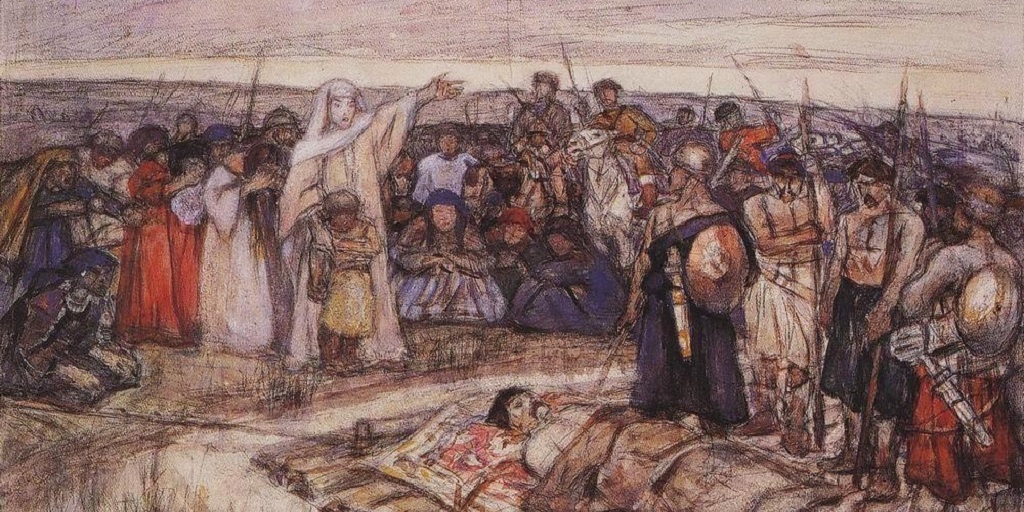

Смерть князя Игоря: кто устроил заговор?

Многие историки сегодня спорят, каковы обстоятельства смерти князя Игоря и можно ли отыскать достоверные доказательства их в исторических сводках. Давайте обратимся к «Повести временных лет», чтобы выяснить детали и хронологию такого трагического события. Считается, что он не сделал практически ничего хорошего ни для развития государства, ни для захвата новых территорий, был алчным, жадным и злым, способным пойти на любое преступление радо обогащения. Следует сказать, что именно обстоятельства гибели и станут отличной характеристикой правления князя Игоря, что и повлекли его, вполне логичное завершение.

Древлянский вариант

До сих пор непонятно, как же такой умный муж, бравший золото с греков, согласно русским летописям, собиравший полюдье со своих подданных, мог попасться в силки собственной жадности? Может быть, он просто пошел на поводу своих воинов, ослепленных жаждой наживы? Вопросов тут намного больше, чем ответов, но стоит обязательно попробовать разобраться. Начнем с общепринятой древлянской версии, описанной в «Провести…».

- В осень 945 года, Игорь, как обычно, собирает полюдье со своей дружиной, не минуя покоренных древлян, так по-глупому обрадовавшихся смерти Олега. В другой интерпретации он под старость уже сам не ходил за данью, а поставил собирать ее боярина Свенельда. Но дружина стала роптать и тогда он согласился сходить с воинами на сей раз, «абы не были наги».

- Понимая, что этот народ никакого участия в походе «на греки» не принимал, князь решил дополнительно восполнить недостаток средств за счет них. Он значительно поднял ставки и позволил своим воинам вдоволь покуражиться. Они грабили, избивали, убивали и насиловали.

- Возвращаясь домой, неразумный Рюрикович принял странное и никому не понятное решение – вернуться и взять еще больше дани с древлян. Основную часть своих воинов он отправил с богатствами в Киев, ограничившись лишь десятком проверенных людей.

- Князь этого народа Мал держал совет со старейшинами, на котором он открыто назвал Игоря волком, который «если повадится к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его».

- Выйдя из города Искоростеня, древляне убили князя вместе с немногочисленной дружиной.

Там же пишется, что Рюриковича сразу же и похоронили «у Искоростеня в Деревской земле», где лежит он и сегодня. Согласно преданиям и летописям, супруга Ольга жестоко отомстила за такое коварное убийство своего мужа и отца своих детей. Она хитростью выманила старейшин народа и перебила их всех, до одного, а потом занялась истреблением всего народа. Тех же, что остались, были обложены такой данью, которая заставила их работать с утра до ночи.

Германский след

Спустя четверть века, в письме Святославу, византийский император Иоанн Цимисхий вдруг неожиданно вспоминает о смерти его отца. Он называет его Ингером, а свидетельство об этом сохранилось в рукописях византийского историка и писателя Льва Диакона. Там все изложено несколько в ином ключе. Говорится, что князь Игорь собрал рать, хотя и был уже довольно стар и пошел походом на неких германцев, но на каких именно, в тексте не сказано.

Ничем хорошим это не могло закончиться, так и случилось. Князь, вместе со своей дружиной попал в засаду и был взят в плен. После этого всего его воины были убиты, а сам Рюрикович привязан к верхушкам деревьев и разорван ими на две половины. Правда, у того же Диакона можно найти сведения, что христиан, осевших на берегах Варяжского моря, в те времена называли германцами, а их веру германской. Может быть, вышла путаница и речь шла о них? А может быть, жадного князя все же убили древляне (древлянцы?), но для иноземца само слово показалось похожим на «германцы»?

Загадки и тайны

В любом случае, несвойственная древним славянам алчность и жажда наживы погубила глупого Рюриковича. О русских всегда говорили, как о щедрых, вплоть до расточительности, в отличие от тех же германцев или поляков. Перебиваясь с хлеба на воду, они умудрялись швыряться золотыми украшениями, деньгами и даже землями, когда выдавались подобные обстоятельства. Достоверная причина смерти князя Игоря так и осталась неизвестной.

Чрезвычайно интересным представляется тот факт, что основная часть дружины вернулась в Киев совершенно здоровыми и невредимыми, в то время как сам князь и несколько его самых верных подданных оказались убитыми. Никто и не пытается наказать нерадивых дружинников, а нелепые россказни о каких-то германцах или бунтарях-древлянах сразу же становятся официальной версией и принимаются на веру. Всплывает мысль о заказном убийстве, совершенном самими вояками и успешно повешенном на несчастных древлян.

Удивительной представляется также и месть княгини за мужа. В то время, когда императоры иных стран могли спокойно уничтожить по пятидесяти тысяч человек, Ольга ограничилась всего пятью тысячами, которые упились на пиру греческими винами. Возможно, это была вовсе не месть, а аккуратная и методичная зачистка ненужных свидетелей. При этом, считается, что крещение она приняла только при императоре византийском Константине, но греческие источники этого не подтверждают.

Подводя итоги, следует сказать, что несмотря на скептическое отношение современников, а также пренебрежение успехами потомков, вплоть до наших дней, великий русский князь Игорь Рюрикович, правление которого в Киеве завершилось для него настоящей трагедией, внес свою лепту в исторический ход вещей. В честь него, в Киеве на современном Подоле, названа улица, что пролегает от Боричева Тока до Набережно-Крещатицкой. Ни памятников, ни литературных произведений, как и музыкальных и художественных, сын первого Рюрика так и не заслужил, но память о нем осталась, а это уже достижение, спустя столько долгих лет.