Великая русская княгиня Ольга: биография, правление и политика

Если посмотреть на Европу или Азию десятого-одиннадцатого века, то можно обнаружить, что правление женской рукой было как-то не принято. Мир изначально принадлежал мужчинам, более сильным, смелым, более решительным и легче принимающим нестандартные решения. Великая княгиня Ольга, супруга, не принимаемого всерьез до наших дней, князя Игоря Рюриковича, стала первой и практически единственной, кто руководил настолько крупным государством, как Киевская Русь. Она не водила дружину в разрушительные походы, не завоевывала новых земель и не уничтожала города и страны, а направила все свои силы и энергию на улучшение жизни внутри своей державы, за что ее с благодарностью вспоминают и сейчас.

Княгиня Ольга: биография сильной женщины

История древней Руси зачастую скупа и немногословно, особенно если речь идет о происхождении русских князей и событий их правления. По большому счету в летописях упоминаются только те, что получали княжение в Киеве или иных крупных городах, а также те, что заработали мощную славу в народе как добрую, так и дурную. О женах, дочерях и сестрах же в основном и вовсе можно найти разве что упоминание имен, но княгиня Ольга стала исключением в этом правиле. Об этой сильной женщине есть больше информации, но она все равно является разрозненной и зачастую противоречивой.

Ни одна старинная летопись, не содержит подтвержденной информации о том, когда же родилась будущая княгиня Ольга и к какому роду принадлежала. В семнадцатом веке в Степенной книге было указано, что упокоилась она в возрасте восьмидесяти лет. А это значит, что появиться на свет могла уже в конце девятого века. Однако во время записи, после указанных событий прошло уже более семисот лет, потому настоящим источником тут данную книгу не назовешь.

Происхождение

Информация о точной дате и месте рождения девочки, которая впоследствии станет супругой наследника первого Рюрика, его единственного сына Игоря, настолько противоречива и разрозненна, что узнать правду не представляется возможным. Некоторые считают, что она родилась в семье обычных псковских крестьян, откуда и была изъята в возрасте девяти или десяти лет, но подтверждения этому нет. Другие говорят, будто девушка принадлежала к знатному роду и приехала в Киев из Новгорода, а третьи вообще убеждают всех в варяжском происхождении княгини. Об этом свидетельствует и странно звучащее для славян имя Ольга, что можно трактовать, как Helga.

Существует версия, будто бы Ольга на самом деле была родной дочерью Олега, по прозвищу Вещий. Во время регентства его на киевском престоле, пока Игорь был слишком мал, он якобы обзавелся дочкой, а потом спрятал ее до поры в Новгороде или Пскове, а скорее всего, в деревне Выбуты за 12 километров выше по реке от Пскова. Так как приходился скорее всего родным дядей Игорю, ведь считается что он был родным братом Ефанды, супруги Рюрика, то тогда будущая невеста была ему двоюродной сестрой. Впрочем, истина так и останется скрытой от потомков, и можем только предполагать.

В писания Нестора указывается, что родом она из простого народа, а родиной ее является деревенька под Псковом. По иным сведениям, она была болгаркой, а корни ее скрыты тайной рода Бориса. Существует легенда, будто Игорь познакомился с будущей женой, отправившись на охоту. Желая переправиться на другую сторону, он попросил помочь ему худенького юношу на утлой лодочке. Этим юношей и оказалась Ольга. Поговорив с нею, будущий князь обнаружил, что помыслы ее чисты, а душа легка.

Заключение брака

Архангелогородский летописец гласит, что на тот момент, когда Ольгу выдали замуж за Игоря, ей было всего десять лет. По поводу этой свадьбы имеются вполне достоверные сведения. Она произошла в 903 году, согласно записям «Повести временных лет». Следовательно, родилась девушка в 893-ем. К тому же мнению склонялись Карамзин и Войтович. Проложное житие говорит о смерти не в восемьдесят лет, а в семьдесят пять, перенося дату рождения на 894-ый. Однако такая дата противоречит дате рождения ее сына Святослава в 938-943 годах. К тому времени матери уже было бы давно за сорок, что маловероятно.

Советский российский археолог, исследователь славянской истории и культуры Борис Рыбаков считал, что родиться княгиня могла не позже 927-928 года, исходя из того, сын ее появился на свет в 942-ом. Причем Святослав Игоревич без сомнений являлся старшим сыном этой четы, иначе не считался бы первым претендентом на отеческий престол и княжение. Чрезвычайно интересное исследование данного вопроса можно прочесть в книге «Княгиня Ольга. Святая воительница» Андрея Богданова.

О свадьбе есть несколько летописных свидетельств, самым известным среди которых становится «Повесть временных лет». Согласно записям, русская княгиня Ольга была выдана за Игоря Рюриковича. Именно оттуда отлично читается отрывок: «… от Изборска, рода Гостомыслова, которая Прекраса звалась, а Олег переименовал её и нарек в своё имя Ольга. Были у Игоря потом другие жены, но Ольгу из-за мудрости её более других чтил». Вполне возможно, что девушка была внучкой легендарного Гостомысла.

Новгородская Первая летопись, где содержится больше всего достоверных фактов и дат, которые можем почерпнуть, вопрос о дате женитьбы молодого Рюриковича и совсем юной красавицы Прекрасы оставляет открытым. Некоторые историки считают, что 903 год в «Повести…» – это более поздняя вставка, сделанная Нестором, когда он пытался как-то классифицировать данные привести историю к настоящему хронологическому порядку. После этого события, летописец следующий раз упоминает Ольгу уже только в 944 году, когда ее мужем был заключен договор с Византией.

Смерть Игоря

Правление княгини Ольги началось со смерти ее мужа. Хотя можно считать, что она принимала активное участие и раньше. Согласно преданиям, она показала себя с наилучшей стороны. Ведь пока князь Игорь занимался подготовкой и сборами армии для свершения великих походов и захвата новых земель для своего государства, она взяла на себя управление вопросами внешней и внутренней политики, экономики и прочего, чего требовала от нее жизнь. Она управлялась везде, умудрялась успевать встречаться с послами и дипломатами из других стран, принимать жалобщиков, разрешать споры меж дружинниками и много чего еще.

В 945 году, после очередной поездки в полюдье, Игорь Рюрикович почил в бозе и больше домой не вернулся. Ходили странные слухи, будто он решил снять с древлян двойную дань, за что в полной мере и поплатился. Мятежники подстерегли его с малой частью дружины, схватили, привязали к двум склоненным деревьям и отпустили, разорвав его на части. История была очень темная и некоторые даже считали, что Ольга тоже приложила руку к этому грязному делу. На то время старшему сыну княгини было всего три года, а надолго оставлять государство без правителя было никак нельзя, мать решила принять на себя регентские обязанности. Дружина князя беспрепятственно склонилась перед этой женщиной и даже молчаливо одобрила в ее решительности отомстить за мужа.

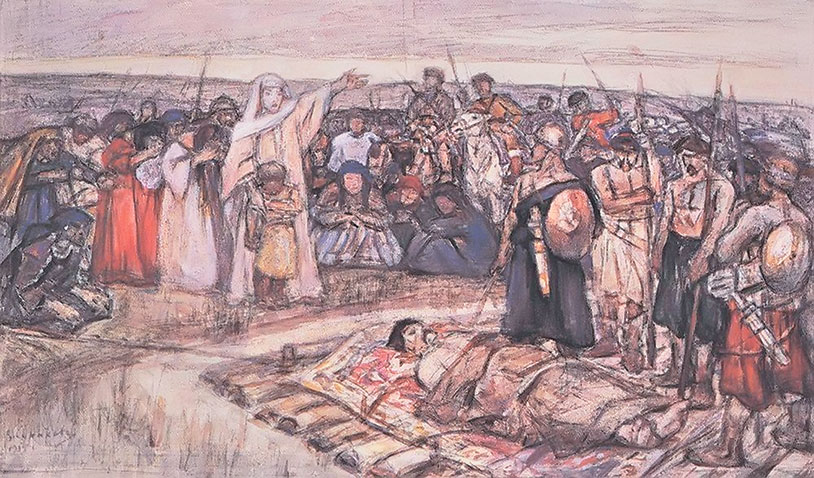

Страшная месть древлянам

После убийства Игоря Рюриковича, согласно все той же «Повести временных лет», древляне решили, что все их беды и печали на этом закончились. Они настолько обнаглели, что прислали к великой русской княгине Ольге сватов, чтобы звать ее замуж за их князя Мала. Это было роковой ошибкой, разъяренная женщина не смогла стерпеть подобного оскорбления. Древнерусский летописец Нестор указывает на четыре мести, которые приготовила она для мятежных древлян.

- В качестве сватов в Киев прибыли двадцать старейшин-древлян. Ольга повелела вырыть огромную яму во дворе своего терема и бросить туда ладью с посланцами. Причем людей она приказала оставить там же. Так и засыпали их землей живых, под стоны, крики и плач.

- Никто не узнал об участии первой делегации, потому в Киев был направлен гонец, чтобы выяснить, что же случилось. Ольга велела передать, что никаких сватов не видела, ведь их могли убить лихие люди или съесть по пути волки. После этого глупые древляне собрали еще одну делегацию из лучших мужей, чтобы идти сватать княгиню. Они были сожжены в баньке живьем, где мылись по приезду.

- Так как похоронили Игоря там же, где убили, княгине Ольге пришлось ехать в земли древлян, чтобы справить тризну по любимому супругу. Она выкатила огромные бочки медов и устроила настоящее празднество с соревнованиями в честь умершего. Древляне поверили, будто это просто поминальный обед и напились допьяна, да так и попадали спать, где сидели. В этот момент воины княгини перебили всех до одного. Нестор говорит о пяти тысячах погибших на этом пиру.

- Спустя год после смерти мужа, княгиня русская решила завершить начатое дело, видимо, она всегда любила доводить все до конца. Она собрала дружину и в 946 году выступила в настоящий поход против древлян. Однако осада Искоростеня (ныне Коростень, Украина) затягивалась, а противник сопротивлялся, как бесноватый, понимая перспективу сдачи. «Повесть временных лет» говорит, что именно Ольга придумала привязать к лапкам птиц зажженную паклю, пропитанную серой. Город сгорел дотла, а выжившие покорились судьбе.

История про сожжение города при помощи птиц, точно также, как у Нестора, описана еще одним человеком, датским историком и летописцем двенадцатого века Саксоном Грамматиком, который фактически жил в то же время. Он пишет, что именно таким образом скандинавский народный герой Гутрум взял городок Сайренсестер, что в Уэссексе. Не «одолжил» ли интересный сюжет русский монах, а может, и наоборот датский писатель, так и останется загадкой для будущих поколений.

После того, как расправа над мятежниками была завершена, Ольга стала управлять государством, так как сыну князя Святославу на то время было еще очень мало лет. Правила Киевской Русью она до самого совершеннолетия сына, да и после него тоже, так как парень предпочитал проводить время в военных походах, покрывая себя славой, оставив матери заниматься скучными делами.

Правление и политика княгини Ольги

После покорения и частичного истребления древлян, повинных в смерти мужа, Ольга установила им уроки, то есть специальную дань в виде платы или работы, что должна быть выполнена до определенного срока. Также съездила она в Псков и Новгород, установив дань и там. Кроме всего, она решила автоматизировать систему сбора налогов, так как полюдье не казалось более таким правильным и безопасным. Было решено, что отныне налоги державе люди будут платить на погосты – своего рода областные или региональные центры. Заниматься сбором, подсчетом и хранением, с последующей передачей в Киев, должны были особые люди.

Именно Ольга стала родоначальницей каменного градостроительства. Причем первыми зданиями из камня стали городской дворец и загородный терем самой княгини. Причем она всячески приветствовала и помогала возводить такие дома не только в Киеве, но также в Пскове и Новгороде, а также и в других поселениях, ей подвластных.

Крещение великой княгини русской

Уже в 945-946 годах Ольга уже разработала новую налоговую систему на Руси. Она установила конечные размеры полюдья, а также сроки их окончательной выплаты, названные уроками, оброками и уставами. Все подвластные Киевской Руси земли были таким образом разделены на определенные административные единицы. Причем в каждом из них княгиня посадила своих инспекторов-тиунов, что и занимались исключительно налоговыми вопросами. Но это было далеко не последнее достижение ее, так как вскоре она совершит переломный поступок, который внесет изменения не только в ее судьбу, но и в судьбу государства.

Время шло, а международная обстановка стала накаляться. Хотя Игорь Рюрикович и заключил договор о ненападении с Византией, но там уже несколько раз сменилось правительство, да и прошло уже больше десяти лет. Следовало срочно что-то решать с отношениями двух государств, которые могли разрастись в конфликт. Русские летописи о визитах княгини в Царьград пишут вскользь, а причин этого вообще не объясняют.

Однако Василий Татищев считал, что она целенаправленно ехала туда по одной причине. В 955 или 957 году, согласно разных источников, русская княгиня Ольга приняла крещение в Царьграде (Константинополе), согласно текстам «Повести временных лет» и приняла имя Елена. В это время на Руси уже проживало очень много крещенных людей, это не вызывает никаких сомнений. Причем первые такие случаи зарегистрированы летописцами и датируются еще пятидесятыми-шестидесятыми годами девятого века, то есть задолго до даже до того, как она появилась на свет. Видя праведность и честность, благочинность и истинность этой веры, она решила принять ее и сама, а заодно установить более дружеские отношения с византийским правителем.

Внешняя политика

Есть иные мнения, как именно, когда и почему Ольга приняла крещение. К примеру, арабский исследователь и историк Яхья Антиохийский писал совсем не так. Согласно его письмам и сообщениям, решившись на отчаянный шаг, княгиня написала в Царьград письмо, в ответ на которое тут же был выслан епископ, что и провел обряд прямиком в Киеве. Татищев считал, что это маловероятно, так как языческое население Руси, которое было все же преобладающим, едва ли бы оценило и поняло такой шаг правительницы.

Еще один замечательный факт, нашедший свое отражение в сочинениях летописца Нестора, это колоссальная задержка в Константинополе. Если считать, что Ольга поехала креститься туда, взяв с собой посольство, включающее более сотни человек, то становится совершенно непонятно, почему же император не принимал ее больше месяца. Многие историки современности пеняют на политическое положение Византии тех времен. Она считалась чуть ли не центром всего мира, а правитель ее – наместником бога на земле.

Прибывшая со всей оравой Ольга, кроме торгово-военных договорных грамот, никакой документации естественно не имела, да и никакими титулами, котирующимися в той Византии, не располагала. Потому, согласно церемониалу, ее тактично отодвигали назад, при этом не давая обидеться и убраться восвояси, ведь Киевская Русь была важным стратегическим партнером. Вернувшись в Киев, Ольга стала убеждать Святослава тоже принять крещение, но это ей не удалось, сын все посмеивался над матерью и пенял на то, что дружина его не поймет. Да и вообще, была в нем какая-то изначальная нелюбовь к грекам.

Конец правления Ольги и воцарение Святослава

Когда именно Святослав, сын Ольги, стал самостоятельно править державой, не совсем понятно. Согласно писаниям Нестора, первый военный поход парня был произведен в 964-ом. Однако, в рукописных текстах Адальберта Магдебургского есть отсылка к тому, что к королю и герцогу Саксонии Оттону I Великому в 959 году приходили послы от королевы ругов, что крестилась при императоре Романе в Константинополе. Ну как же не счесть это прямым указанием на русскую княгиню Ольгу?

Получается, что тогда она еще считалась во всем мире законной правительницей Киевской Руси. В следующем 960 году Святославу как раз исполнилось восемнадцать. Тогда же была отправлена миссия в Киев от короля Оттона, от чего даже осталась ротонда десятого века, выстроенная в его честь. Однако убежденный язычник не стал слушать россказни приехавших послов, потому миссия потерпела неудачу и убралась восвояси. Следовательно, юный князь уже имел на то время большую силу и власть. Причем по пути обратно часть миссионеров была убита, а сам летописец и архиепископ Адальберт чудом спасся.

В каком именно году Святослав реально вступил в правление не знает никто, дата представляется весьма условной. К примеру, можно судить по набегу печенегов, которые после сорока лет затишья после походов Олега, стали поднимать голову и коситься на Киев. В 968 году они пришли под стены русской столицы, но подоспевший Святослав, как раз вернувшийся из похода в Болгарию, с легкостью снял осаду и прогнал врагов.

После этого князь собрался снова отправляться в путь, но мать удержала его, предчувствуя скорую смерть. Так и случилось, она скончалась ровно через три дня, в окружении родных и близких, тех кого любила больше жизни и со светлой грустью в душе, без особых мучений. Летописец говорит, что плакать над ней приходили все, начиная от сына и внуков, и заканчивая простыми людьми, пришедшими с самых дальних концов страны.

После этого, ее внук Владимир I Святославич в 1007 году перенес мощи своей бабушки в церковь Святой Богородицы в Киеве, но святой ее стали считать гораздо раньше, приблизительно в 972-978 годах при правлении Ярополка. На этом исторический портрет княгини Ольги можно завершать.

Отпечаток в истории

Такой великий человек, талантливый правитель, а также еще и духовный наставник, как Ольга, не мог не оставить определенный след в истории. То, что она была канонизирована в качестве святой, это общеизвестный факт, но помнят потомки первую русскую православную княгиню и без этого. В городе Пскове, который по одной из версий считается ее родиной, имеется Ольгинская улица, мост, часовня и набережная, а также выстроено несколько чудесных памятников. Кроме того, со времен правления Ольги и вплоть до 1944 года, над речкой Нарвой стоял старый погост, который впоследствии был разрушен бомбежкой.

Памятники княгине русской Ольге есть в Киеве, Пскове, Коростене и даже Великом Новгороде. В Ватикане, а именно в Соборе Святого Петра, в северном трансепте установлен портрет этой сильной и непоколебимой женщины, которая проливала свет на все, что когда-либо делала. Кроме того, в 1915 году, император Николай Второй учредил орден святой равноапостольной княгини Ольги, а с 1997 года на Украине можно получить награду «Орден княгини Ольги». О ней писал Гумилев и Васильев, Симона Вилар и Олег Панус, существует несколько художественных кинолент о ее правлении. В 1981 году был даже поставлен балет «Ольга» на музыку Евгения Станковича, который шел в Киевском театре оперы и балета.