Что мы знаем про праздник Масленица: что означает название, история возникновения, обряды

Множество праздников на Руси пришло в православную традицию из язычества. Наиболее продолжительным из них были дни Масленицы. Она олицетворяла собой завершение «сытого» времени и начало периода аскетического поста перед Пасхой. Славяне верили, что нужно с песнями и плясками провести зиму и встретить грядущую весну. Давайте разберемся, что представляет собой это веселое торжество, как оно возникло, какие традиции и ритуалы подразумевает.

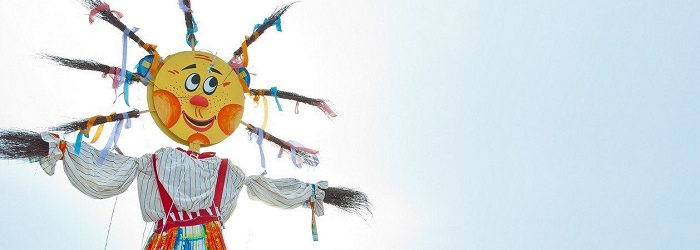

Суть празднования дня Масленицы: чучело и румяные блины

Народный славянский календарь (Сварожий круг) определяет праздник Масленицы, как условную границу меж завершением зимы и символическим началом весны. Он разграничивает период Мясоеда и начало Великого поста. В Европе приблизительно в то же время отмечались карнавалы – массовые гуляния с плясками, песнями и переодеванием. В некоторых регионах США, в Ирландии и Англии, в Австралии и Новой Зеландии, праздник назывался Блинный или Покаянный день. Французы отмечают этот день, как Марди Гра, а Остатки – название торжеств в Польше.

Зимой две тысячи восемнадцатого года центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел специальный опрос. У людей на улицах спрашивали про Масленицу и про то, что именно они собираются отмечать в этот день. Без малого девяносто процентов респондентов отвечали, что идут просто поесть блинов, около восьмидесяти процентов при этом собирались просить прощения у близких, а семьдесят – ждали гостей или сами отправлялись к родне.

Согласно святцам (канонический календарь) православной церкви вся неделя Масленицы носит имя Сырной Седмицы. В народе это название не получило распространения, как и его аналоги – Мясопуст или Сырная неделя. Они сохранились только в качестве «внутрецерковных» терминов.

Другие названия, какие были угощения

У разных народов есть множество «именований», обозначающих такое весеннее событие. В основном они так или иначе связаны с едой, которую принято готовить к светлому празднику.

- Масленая или Прожорная неделя.

- Пироги.

- Блинница или Блинная неделя.

- Маслоед.

- Объедуха.

- Честная, Весёлая или Широкая масленица.

- Весна.

- Кривая неделя.

- Маслёная полизуха.

Главным блюдом на любом столе каждый день этой недели являются блины. Они олицетворяют солнечный диск, который «оборачивался на лето». Ведь он такой же круглый и горячий. К блинам подавалось масло, молоко и жирная сметана. У некоторых славянских народностей кушанье заменялись сдобными лепешками. На Украине варили вареники с творогом и делали сладкие сырники.

Дата празднования

Многие историки считают, что разобраться, какого точно числа Масленица, и когда ее следует отмечать, достаточно сложно. Советский археолог и исследователь славянской культуры Борис Рыбаков говорил, что в дохристианские времена действо было приурочено ко дню весеннего равноденствия. Это было сообразно Новому году, так как вплоть до семнадцатого века на Руси он начинался с приходом мартовских деньков.

Сейчас дата изменяется ежегодно, в зависимости от периода празднования Пасхи. Действо начинается в понедельник, за семь дней до “зачина” Великого поста, который длится ровно сорок восемь дней. Чтобы правильно высчитать день, нужно определить дату первого воскресенья после весеннего равноденствия и отсчитать нужное количество суток.

История празднования с древних времен до наших дней

История Масленицы начинается задолго до того, как на Руси появилось хотя бы упоминание о христианстве. Но и к празднованию славянского Нового года она тоже имеет косвенное отношение. Знаменитый русский фольклорист, этнограф и историк конца восемнадцатого – начала девятнадцатого столетия Иван Михайлович Снегирев считал, что большинство ритуалов праздника можно смело называть абсолютно зимними. Из его исследований понятно, что Масленица трансформировалась из Власьева дня (11 февраля). Об этом свидетельствуют многочисленные поговорки и присказки: «На Аўласа бяры каўшом масла», «На Власия борода в масле».

Масленицу по праву можно назвать одним из наиболее известных языческих праздников. В дохристианские времена он олицетворял стимулирование, приближение хорошего урожая. Для этого следовало «умилостивить» чучело – символ цикличности и нерушимости смен времен года. Это был долгий и радостный путь, с угощениями, песнями плясками, поминанием предков и поеданием ритуальной еды в неограниченном количестве.

В восемнадцатом веке стало понятно, что искоренять народные традиции и обряды – занятие неблагодарное. Особым рвением в деле запрещения и наказания отличился митрополит Адриан, десятый патриарх Московский. Несмотря на то, что царь Петр I народные гуляния приветствовал, высший священник хотел мечом и плетью искоренить «бесовское действо», но не успел. Ему удалось только сократить гулянки, продолжавшиеся месяц, до одной недели. Он неожиданно умер, а правитель даже не пришел на его похороны. Их обоих давно нет, а вот традиции как были, так и остались актуальными и глубоко любимыми в народе.

Во второй половине восемнадцатого века церковных запретов на массовые сборища уже не существовало. Кто хотел, мог прийти на праздник, отведать блинов и принять участие в сожжении чучела. Православная церковь решила «подмять» под себя и это торжество, лишить его языческого подтекста. Так случилось с Купалой (Рождество Ивана Предтечи) и Перуновым днем (праздник Ильи пророка). Однако полностью искоренить традиции не удалось. Позже императрица Екатерина Вторая на свою коронацию устроила своего рода карнавал со свадебным поездом как раз в этот период. В нем принимали участие ряженые, олицетворяющие различные пороки (жадность, чревоугодие, распутство, трусость, мздоимство-взяточничество). Их-то новоиспеченная государыня собиралась развенчать и уничтожить.

Сразу после революции семнадцатого года людям было совершенно не до праздников. Продовольственный кризис, крах экономики и колоссальные долги страны, разрываемой Гражданской войной, привели людей к физическому и моральному истощению. Да и идеологическая сторона действа, адаптированного церковью, была не совсем подходящей для нового государства, обремененного коммунистическими принципами. В тридцатых годах двадцатого века были предприняты попытки возродить Масленицу, переименовав ее в «Красную Пасху».

Вскоре грянула Великая Отечественная война, и стало совершенно не до гуляний. Люди позабыли, когда начинается Масленица и что в этот день положено делать. Как феникс, она вернулась ближе к пятидесятым годам, когда председателем Совета Министров стал пресловутый Георгий Маленков. Тогда было принято шутить: «Пришел Маленков – наедимся блинков!». В обычном советском магазине того времени обнаруживались крабы и бочки с красной икрой по восемьдесят копеек. Продлилось изобилие недолго, а торжество вскоре снова «потерялось». Оно стало снова набирать популярность только в наши дни.

Мнение церкви касательно празднества

История праздника Масленицы говорит о лояльности и толерантности христианской веры, как бы странно это ни звучало. После долгих гонений для язычников, массовые праздники они никак не могли «свалить». Православная церковь отказывалась считать приемлемыми «бесовские утехи». Прямыми запретами ничего добиться не получалось. Люди не пугались ни плетей, ни палок, ни сырого подземелья. Да и пересадить туда всех – не хватит никаких темниц.

Понимая это, отцы-патриархи решили сделать «ход конем», и все встало на свои места. Сегодня Масленица не совсем церковный праздник, в святцах такого названия нет. Но ее даты прочно привязали к христианским торжествам: Мясопусту и Великому посту. На языческую суть и главное действо такого рода – сожжение чучела – решено было тактично закрыть глаза. Со временем действо окончательно утратило привязку к религии и стало более игровым.

Поверья, сопровождающие этот день

Масленичные гулянья – это не только способ «от пуза» наесться блинов перед вхождением в аскетический пост. Это пора прощения: встреч с родными и близкими, возможности проявить заботу и пообщаться даже с теми, с кем развела судьба или современные расстояния. В это время люди возвращаются домой, чтобы провести его с семейством, родителями и друзьями. Существует множество поверий и правил, которые придется соблюдать.

- Мясные продукты на Масленичной неделе употреблять нежелательно. Хотя прямого запрета нет, ведь Великий пост еще не наступил.

- По поводу рыбы все гораздо проще. Щуки, караси, карпы, сомы, вкупе с осетрами и их икрой – всегда желанное блюдо на праздничном столе. Блины с икрой – идеальное угощение.

- Ругаться, ссориться, сквернословить и таить обиду в этот период запрещено. Стоит попросить прощения у близких, причем от степени вины это никак не зависит. Главное тут – воссоединение и примирение.

- Ни в коем случае хозяйка не встречает гостей в грязном, неубранном доме. Все должно сверкать и блестеть. Это верный знак будущего благоденствия на целый год.

Сидеть дома в воскресенье Масленицы, скорбеть или плакать тоже ни в коем случае не разрешается. Следует отправляться в гости или просто выходить на улицу, в парк или на площадь, где проводятся массовые акции. Уныние – страшный и опасный грех как в более древнем язычестве, так и в христианстве. Да и современные психологи считают, что апатия и печаль не приведут ни к чему хорошему. Почему бы не прислушаться к их рекомендациям.

Обрядовые элементы всей недели

Разбираясь, что означает Масленица, нельзя забывать о ее исконной символичности. В этом древнем празднике каждый элемент наполнен смыслом, который православная церковь зачастую предпочитает не замечать.

- Блины – символ солнечного диска. Они круглые, горячие, красивые и румяные, как само Солнышко, дающее людям тепло после длительного периода морозов. Чтобы благодатное светило пришло и осталось, его «умасливали» разнообразными начинками к блинам. По всей видимости, отсюда происходит и само название торжества.

- Столб (шест) с закрепленным на верхушке колесом – еще один признак прихода торжества. Его украшали лентами, цветами, а потом носили по улицам под веселые песни и пляски. Колеса и бочки жгли и спускали с горки как символ солнца. Считалось, если оно ни разу не упадет до подножья, значит владельца ждет большая удача.

- Медведь – символ весны, пробуждения Матери – Природы. Как раз по весне звери просыпаются после зимней спячки. Следовало «помочь» им выбраться из своей берлоги, к примеру, выманить блинами с медом. Потому к празднику некоторые готовили костюмы медведей, надевали на себя и пугали гуляющих по улице, рассчитывая на бесплатное угощение, и обязательно получали его.

Одним из главных символом Масленицы можно назвать чучело, или куклу. У нее есть личное имя – Марена, и олицетворяет она уходящую зиму. В начале праздничной недели чучело встречают, чествую, поют ему песни, а в самом конце – сжигают на костре. Уходя, кукла Марена забирает с собой морозы и снег, а заодно – невзгоды, горести и печали.

Забавы на блинную Масленицу

Самым мужским развлечением этой недели можно назвать традиционные кулачные бои. Молодые парни и мужчины становились рядами. Они начинали драться друг с другом, пока не оттеснят противника. Увечий обычно не наблюдалось, так как подобные сражения носили более символический, дружески-шуточный характер. На Руси их пытались неоднократно запретить, но ни к чему хорошему это не привело. Традиция существует и в наши дни.

В это время на возвышенностях и площадях проводились массовые гуляния. Игры придумывались для детей и взрослых. Самой популярной забавой считали ледяную горку, с которой так весело лететь кубарем, натыкаясь на других людей, «сваливаясь» в смеющуюся, шевелящуюся и забавную кучу — малу у ее подножья. С пригорков спускали горящие колеса и бочки, перетягивали веревку, а также устраивали настоящие сражения снежками, разделившись на команды. В старину популярны были петушиные бои, но сейчас такая забава недопустима.

Подготовка к празднику и масленичная неделя

Вся неделя, которая предшествует началу гуляний, называется Пёстрой. Хозяюшки заранее начинали готовить угощение и печь блины. Первые ароматные кругляши давали детям, которые отправлялись скакать по улицам верхом на ухвате или метле. Они кричали и пели, «прикликая» лето, отгоняя зиму. С субботы начиналась Малая Маслёнка (Масленицу). В этот день дети ходили «в гости» к усопшим родителям. Готовилось угощение, относилось на кладбище, где раздавалось бедным.

Перед самым началом Масленичных гуляний наступало мясное воскресенье. Тогда готовили множество закусок: запекали поросят, ягнят и даже целых телят. В это время нужно было обязательно сходить в гости к родне. Причем младшие родственники обязаны были посетить старших, то есть дети шли в дом родителей, а не наоборот.

Дни Масленицы: названия каждого дня и краткое описание

Вся праздничная неделя условно была разделена на несколько периодов. Первые трое суток носили название Узкой, за ней следовала Широкая (четверг, пятница, суббота и воскресенье) Масленица. Если вначале можно было не соблюдать запреты, и даже продолжать трудиться, то с четверга всю работу должно было оставить до полного завершения гуляний.

Понедельник – стреча или встреча

Невестка отправлялась в гости к родителям, а к вечеру туда же приходили все родственники мужа. В понедельник начинали выпекать блины, готовить разные вкусности. Тогда же делали чучело – куклу Марену.

Вторник – заигрыши

В этот день чаще всего засылали сватов. Если все сделать правильно, то свадьба выпадала как раз на Красную горку. Тогда брак считался наиболее благополучным и успешным.

Среда – лакомка

В середине недели мать супруги старалась испечь самые вкусные, сытные блины с наиболее необычной начинкой. Тогда следовало ждать на угощение зятя. Если он не хвалил тещу, все старания шли насмарку, и приходилось начинать сначала.

Четверг – разгулье

Все работы с этого дня полностью завершались, и начиналось настоящее веселье, о чем и свидетельствует название. На местах гуляний строили снежные крепости, проводились массовые кулачные бои, выступали балаганы. Девки и дети прыгали через огонь, разносилось угощение.

Пятница – тёщины вечёрки

В это день матери ходили к дочерям на блины, в ответ на визит зятя. Прийти мама вполне могла не одна, а привести толпу развесёлых подруг. Любимый зятек обязан все стерпеть.

Суббота – золовкины посиделки

В последний предпраздничный день положено невесткам приглашать в свой дом родственниц мужа, а в первую очередь – его сестриц. Золовкам подносятся ценные подарки. Чаще всего ленты, пряники, расписные пояса, а кто побогаче мог подарить и красные сафьяновые сапожки.

Воскресенье

У этого дня множество разнообразных названий: Сыропустие, Целовальник, Чирка, Масница. Но самым популярным, используемым и в наши дни, является Прощёное воскресенье. В этот день проводилось так называемое заговенье (подготовка к «голодному» посту), а все родственники просили прощения друг у друга. Это было хорошее время, чтобы позабыть и отпустить все обиды, примириться с самим собой и со своими близкими.

Поминки по сырной Маслянице

В то же воскресенье проводился ритуал проводов. В разных регионах России, Белоруссии и Украины делалось по-разному. Люди сжигали чучело Марену, символ зимы, но иногда её топили в проруби или даже хоронили. В обрядовый костер, где пылала кукла, принято бросать на удачу монетки, блины и яйца.

Однако в некоторых областях (губерниях) проводились пародийные похороны, со всей положенной, только шуточной, атрибутикой. Бралось больше дырявое корыто или старая люлька для ребенка, а внутрь укладывалось чучело. Молодые парни взваливали эту конструкцию себе на плечи и носили по деревне. Батюшку обычно играла незамужняя девка в рясе, с бородой из пакли или пеньки. После того как все «плакальные» песни были спеты, кукла сжигалась.

Эх, люблю Масленицу: отражение в искусстве и народном творчестве

Такой щедрый и широкой праздник не мог остаться незамеченным людьми искусства. С древности они использовали сюжеты гуляний в качестве основной темы для своих произведений.

Поговорки и приметы на блинную неделю

В первую очередь это касалось исконного народного творчества, которое выражалось в сотнях и даже тысячах присказок.

- Где блины, тут будем и мы; где с маслом каша — тут и радость наше.

- Масленица-объедуха, а деньгам побируха.

- Масленница-блинница – скоморошья радельница.

- Плохая погода и метель в воскресенье — будут грибы родиться.

- Не все то коту Масленица, наступил и пост.

- Зять во дворы – блины на столы.

- Широка река Маслена: затопила весь большой пост.

- Масленица — семикова племянница.

Вдохновленные праздником

Многие писатели, поэты, художники и композиторы, вдохновлялись веселым и зажигательным действом, происходящим на протяжении недели. Потому в литературе и других видах искусства имеется множество произведений, посвященных Масляной. У Александра Островского имеется занимательная пьеса под названием «Не всё коту масленица», а в опере «Снегурочка» Римского-Корсакова – большая сцена «Проводы Масленицы».

Великие русские художники Василий Суриков и Борис Кустодиев неоднократно обращались к этой теме. В знаменитом балете Стравинского «Петрушка» тоже есть сцена народного гуляния в этот праздник, на рубеже зимы и весны. Прославленный режиссёр Никита Михалков в своей кинодраме «Сибирский цирюльник» показал, как проходили массовые гуляния в восемьдесят пятом году девятнадцатого века.